СЛЕПОГЛУХОНЕМОТА

Расстановка ударений: СЛЕПОГЛУХОНЕМОТА`

СЛЕПОГЛУХОНЕМОТА - отсутствие зрения и слуха и связанная с отсутствием слуха немота. С. может наступить не только при полном, но и при частичном поражении зрения и слуха. Практически С. возникает тогда, когда снижение слуха в раннем дет. возрасте делает невозможным усвоение речи на слух, а потеря зрения исключает использование зрительных восприятий. Своеобразие С. заключается в том, что слепоглухонемой ребёнок лишается возможности речевого общения с окружающими и не получает умственного развития. Без спец. обучения он может провести всю жизнь, не научившись ни одному слову, не усвоив навыков человеческого поведения. Вместе с тем слепоглухонемой ребёнок обладает возможностью полноценного умственного развития. Реализация этой возможности осуществляется в процессе спец. обучения.

В процессе обучения слепоглухонемого ребёнка создаются и развиваются всё усложняющиеся формы общения от простейших до самых сложных - речевых. Первой задачей обучения является формирование и накопление непосредственных образов предметов, окружающих ребёнка, и образование навыков человеческого поведения, прежде всего навыков самообслуживания и бытового труда (см. рис. 1). Первоначально спец. средствами общения со слепоглухонемым ребёнком являются жесты, обозначающие предметы и действия. В последующем обучении отдельные жесты заменяются словами, сообщёнными ребёнку в дактильной форме. Постепенно в процессе общения роль словесной речи увеличивается, и, в конце концов, она полностью подменяет собой жестовую форму общения (рис. 2). Ведущей формой словесной речи во время обучения слепоглухонемого ребёнка является её дактильная форма (рис. 3), осн. формой письменной речи - брайлевская (рис. 4). Однако в процессе обучения слепоглухонемой ребёнок овладевает также и устной (звуковой) формой речи (рис. 5) и умением воспринимать на своей ладони начертание обычных букв.

Рис. 1. Овладение слепоглухонемым учащимся навыками бытового труда

Принципиальный путь освоения словесного языка состоит в том, что слепоглухонемой ребёнок овладевает словарным составом языка и, главное, его грамматич. строем в процессе обучения словесному обозначению своего собственного постепенно расширяющегося и усложняющегося непосредственно практич. опыта. Овладение словесным языком открывает для слепоглухонемого возможность усвоения школьной программы и знаний, зафиксированных человечеством в книгах и продуктах труда.

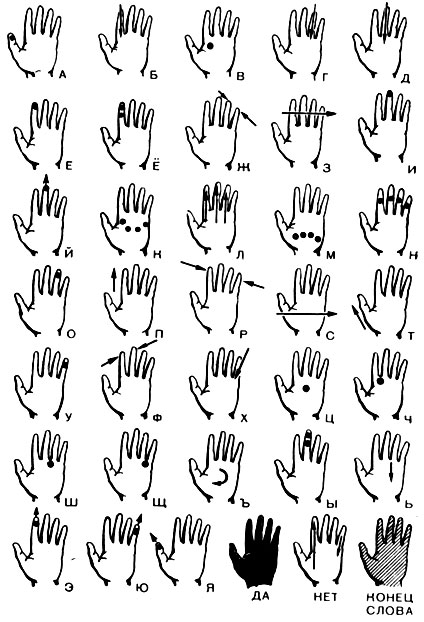

Рис. 2. Общение слепоглухонемых учащихся при помощи дактильной азбуки глухих, воспринимаемой рукой

До 40-х гг. 19 в. господствовало мнение о невозможности обучения слепоглухонемых. Первой обученной слепоглухонемой была американка Л. Бриджмен (1829 - 89), воспитанница С. Хау. Наибольшую известность получила другая слепоглухонемая американка Э. Келлер (р. 1880), к-рая под руководством своей учительницы А. Салливен получила высшее образование и стала доктором философии. В СССР слепоглухонемая ученица проф. И. А. Соколянского О. И. Скороходова написала переведённую на многие языки книгу "Как я воспринимаю и представляю окружающий мир" и защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата пед. наук (по психологии).

Рис. 3. Обучение слепоглухонемых учащихся в классе. Учительница дактилирует ('говорит' руками) одновременно двум ученикам

В СССР обучение слепоглухонемых детей осуществляется в спец. учреждении в г. Загорске под Москвой. Уч. группа слепоглухонемых уч-ся состоит из 3 человек. Группу обучает 1 учитель и 2 сменяющих друг друга воспитателя.

Рис. 4. Обучение брайлевскому письму на машинке

Рис. 5. Обучение слепоглухонемой ученицы устной речи

Рис. 6. Русский вариант специального пальцевого алфавита для слепоглухих. Точки указывают место прикосновения пальцев говорящего, стрелки показывают направление прикосновения. Конец слова передаётся 'стиранием' сказанного с ладони, слово 'да' обозначается с помощью полного прикосновения ладоней 'говорящего' и 'слушающего'

Для общения со слепоглухонемыми и обучения их используются дактильный алфавит глухих (см. Дактилология) и брайлевская азбука слепых (см. Рельефный шрифт). Междунар. конгресс по вопросам слепоглухоты, состоявшийся в Риме в июле 1959, разработал и рекомендовал "ускоренный ручной алфавит" (Rapid manual alphabet) для слепоглухих. В Ин-те дефектологии АПН РСФСР на его основе разработан вариант для рус. яз. (рис. 6).

Лит.: Соколянcкий И. А., Несколько замечаний о слепоглухонемых..., в кн.: Скороходова О. И., Как я воспринимаю и представляю окружающий мир, 2 изд., М., 1956; его же, Усвоение слепоглухонемым ребёнком грамматического строя словесной речи, "Докл. АПН РСФСР", 1959, №1; Мещеряков А. И., Некоторые особенности обучения и воспитания слепоглухонемых детей, там же, 1961, № 3; его же, Некоторые проблемы образа в связи с особенностями формирования психики слепоглухонемого ребёнка, "Вопр. психологии", 1960, № 4; Ярмоленко А. В., Очерки психологии слепоглухонемых, Л., 1961; Обучение и воспитание слепоглухонемых. Под ред. И. А. Соколянского и А. И. Мещерякова, М., 1962; Мещеряков А. И., Мареева Р. А., Первоначальное обучение слепоглухонемого ребёнка, М., 1964; Wade W., The blind-deaf, Indianapolis, 1904; Lеndеrink H. J., Blind en doofstom tagelijk, Haarlem, 1908; Arnould L., Ames en prison, Niort, 1948; Rehabilitation of deaf-blind persons, N. Y., 1958; Ewing A., Ewing E. C., Teaching deaf children to talk, Manchester, 1964.

Источники:

- Педагогическая энциклопедия/Глав. ред. И. А. Каиров и Ф. Н. Петров. т. 3. - М.: Советская энциклопедия, 1966. - 880 с. с илл.

|

ПОИСК:

|

© PEDAGOGIC.RU, 2007-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://pedagogic.ru/ 'Библиотека по педагогике'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://pedagogic.ru/ 'Библиотека по педагогике'